Los inicios de la Revolución Mexicana entre los pueblos mixtecos

La Revolución no fue la

misma para todos; los pueblos indígenas, siempre prestos para la defensa

de la tierra, son una muestra de ello. El autor, abogado e intelectual

indígena, recupera las batallas de los mixtecos para construir una

historia desde abajo de este episodio histórico.

Francisco López Bárcenas

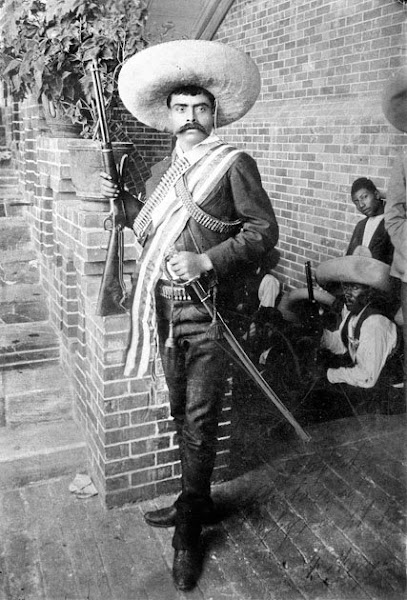

México. En 2010, el

gobierno federal de México montó un escenario mercantil para festejar

el primer centenario del inicio de la Revolución Mexicana, el cual

festejó exaltando la figura de Francisco I. Madero al tiempo que

ignoraba la participación de Emiliano Zapata y Francisco Villa, los

generales más populares y que dirigieron ejércitos que defendían las

causas de los pueblos. Pero el centenario de la Revolución no se reduce a

una fecha, tampoco a hechos de relevancia nacional. Los pueblos tienen

sus propios tiempos y gestas que festejar, en los que sus antepasados

participaron enarbolando sus propias banderas. En el presente texto se

expone la forma en que los pueblos mixtecos participaron en el inicio de

la Revolución Mexicana, las causas que los llevaron a tomar esa

decisión y la manera en que lo hicieron.

Introducción

Cuando el general Emiliano Zapata,

Comandante General del Ejército Libertador del Sur, se dirigió a todos

los revolucionarios reunidos en Ayoxustla aquel 27 de noviembre de 1911

para que, si no tenían miedo, pasaran a firmar el Plan de Ayala. Entre

los que se pusieron de pie y avanzaron hacia la mullida mesa sobre la

cual se hallaba el histórico documento se encontraban cuatro mixtecos:

el general Jesús Morales, originario del municipio de Petlalcingo

-conocido entre su gente como “El Tuerto” Morales por la falta de un ojo

que perdió de niño en una riña callejera-; el capitán Francisco

Mendoza, del pueblo Organal, en Chietla; Catarino Mendoza, y Amador

Acevedo, del Huauchinantla, todos del estado de Puebla.

La presencia de los mixtecos en tan

importante acto obedecía a varias razones. Una de ellas era la cercanía

geográfica con los rebeldes del estado de Morelos, lo que había

facilitado que pelearan juntos en la época del maderismo; pero más

significativo que eso era su cercanía ideológica y la desilusión que en

ellos generó el incumplimiento del Plan de San Luis Potosí por Francisco

I. Madero que, aunque de manera tibia, prometía devolver las tierras de

las cuales los indígenas hubieran sido desojados de manera arbitraria.

Los sucesos posteriores a la firma de los acuerdos de Ciudad Juárez, por

los que Porfirio Díaz renunciaba al poder, mostraban claramente que

Francisco I. Madero no pensaba cumplir su promesa y, por lo mismo, los

campesinos que lo apoyaron se sintieron desligados de él y con el

derecho de volver a las armas para recuperarlas. Así, pues, los unían

los ideales de que la tierra volviera a sus legítimos dueños: los

pueblos originarios de la región. Y ese era el punto central del Plan de

Ayala al que ahora acudían a firmar.

El presente documento busca explicar las

condiciones económicas, políticas y sociales que prevalecían entre los

pueblos mixtecos, que permitieron que sus dirigentes y líderes rebeldes

se identificaran con el zapatismo y que algunos de ellos participaran en

la firma del Plan de Ayala. Con él se pretende mostrar que la historia

de las rebeliones campesinas entre los pueblos mixtecos es distinta a la

forma como oficialmente se ha contado. Particularmente, de los pueblos

mixtecos no existen estudios que presenten explicaciones de conjunto,

siempre se muestran como parte de la lucha en los estados a donde

pertenecen y así no se percibe la importancia que tuvieron como pueblos

socioculturalmente unidos. Un estudio con este enfoque da otra dimensión

de su resistencia y sus horizontes, que también pueden ser los de

otros, pero con sus rasgos específicos.

La Mixteca a principios del siglo XX

El siglo XX llegó a la región mixteca en

una tensa calma. La desigualdad económica en que vivían sus habitantes y

la injusticia social que esto representaba no era para menos. El

descontento de los pueblos por esa situación era una verdad que pocos se

atrevían a ver y menos a cuestionar. La situación social tenía

múltiples orígenes y manifestaciones; una de ellas era la agraria. La

mayor parte de la tierra seguía siendo comunal, pero en medio de ellas

existían importantes haciendas y ranchos, pequeñas si se comparan con

las de otros lugares del país, pero grandes si se toma en cuenta su

impacto en la economía regional, su organización política y la división

de clases sociales a que daba lugar.

Haciendas y ranchos había por toda la

región. Por el estado de Puebla, en el distrito de Acatlán, ubicado en

la mixteca baja, existían 21 ranchos dedicados a la cría de cabras que

después destinaban a la matanza que se realizaba en Tehuacán para

obtener grasa, carne y cuero; la actividad tenía tanta importancia

económica que las compañías Jiménez y Caminero, representadas por Germán

Hoppenstedt, establecieron sucursales en los municipios de Chiautla y

Tehuacán. También incursionaron en la agricultura, especialmente en el

cultivo de la caña para fabricar azúcar, piloncillo y aguardiente.

Por el estado de Oaxaca fueron

importantes las haciendas de La Pradera, en el Distrito de Huajuapan, y

el Rosario, en Etlatongo, en la mixteca baja; la Concepción, en

Tlaxiaco, en la mixteca alta; y otras de Jamiltepec, en la mixteca

costeña. La primera, con más de 10 hectáreas, era la más grande de esa

parte de la región, tanto que encerraba los pueblos y estaba rodeada de

ranchos ; la de la Concepción, ubicada en la cañada de Yosotiche, era

importante por la calidad de sus tierras, el agua abundante en ellas y

su clima húmero, ideal para cultivos comerciales, principalmente la caña

de azúcar.

En el Distrito de Jamiltepec, en la

mixteca baja, existían las haciendas de Santa Cruz, propiedad de

Wenceslao García; la de Huazolotitlán, propiedad de Dámaso Gómez ; y la

Guadalupe, en Collantes, propiedad de la Casa del Valle y Compañía.

Además de las haciendas se contaban 75 ranchos, 13 estaban en el centro,

11 en Huazolotitlán, nueve en Pinotepa Nacional, 14 en Cortijos, dos en

Pinotepa Don Luis, ocho en Amuzgos y 12 en Atoyac. La mayor actividad

de ellos era la siembra de algodón y la cría de ganado vacuno y

caballar, importante para el traslado de las mercancías desde ese la

costa hasta otros lugares de la república.

En el estado de Guerrero, en el distrito

de Abasolo, cuyo centro político y económico era la ciudad de Ometepec,

se concentraba la burguesía agraria, prácticamente dueña de todo el

territorio del distrito. La familia de Carlos A. Miller era dueña de

casi todo el municipio de Cuajinicuilapa, once ranchos ganaderos y

alrededor de once mil reses; la familia de Juan Noriega era propietaria

de mil hectáreas, donde alimentaba reses, caballos “de buena clase” y

burros. Otros propietarios eran de tierras fueron José María López

Moctezuma, Ángel Sandoval, Ignacio López Moctezuma, Librado López

Alarcón y Antonio Reguera. Otras familias que no tenían tanta tierra

completaban sus ingresos para igualar a los anteriores participando en

la administración pública.

En todas estas haciendas y ranchos se

sembraban diversos productos como caña de azúcar y algodón, lo mismo que

se impulsaba la crianza de cabras y ganado mayor; todos para

satisfacción del mercado regional y nacional, usando mano de obra

mixteca muy barata. Junto a las haciendas y ranchos existieron las

“haciendas volantes”, inmensos atajos de cabras propiedad de ricos que

arrendaban las tierras comunales para que pastaran y pastores que las

cuidaran. Un caso excepcional en esta actividad fue el del español

Guillermo Acho que formó un verdadero corredor, a imagen de la feudal

Mesta española, que incluía regiones enteras con diferentes

características agroecológicas necesarias para la cría y engorda de

chivos.

Del otro lado estaba la economía

campesina, la que servía a las familias mixtecas para obtener el

sustento diario. Los pueblos dedicaban sus tierras a la agricultura

tradicional y la sostenían con el trabajo solidario entre familias. Sus

productos principales eran maíz, frijol y calabaza, indispensables en su

dieta diaria. No obstante las diferencias entre la producción comercial

de las haciendas y la tradicional de los pueblos, estas actividades

mantuvieron relaciones desiguales y de sometimiento para los segundos.

Una de ellas se daba a través de la mano de obra que los habitantes de

los pueblos ofrecían a los dueños de las haciendas, ranchos y trapiches

para hacerlas producir, donde por salarios míseros trabajan “de sol a

sol, hasta que el mayordomo les sacaba todo el juguito” ; la otra era a

través de la venta de sus productos agrícolas, principalmente el maíz,

por el cual les pagaban precios mucho más bajos en relación con los

costos de producción.

Derivada de este sometimiento, los

pueblos sufrían el desprecio y la discriminación de los ricos que no los

aceptaban como eran, porque además de que usaban técnicas de producción

tradicionales, su falta de apego a la producción mercantil les impedía

explotar su trabajo. No faltaron quienes -criticando la costumbre

mixteca de incendiar los pastos para abrir las tierras al cultivo, a la

que se unía la de producir slo lo necesario para el autoconsumo´-

propusieran el retorno a los trabajos forzados y “hasta el absurdo

sistema de esclavitud”.

Esta situación daba como resultado una

marcada división de clases donde los hacendados, rancheros y dueños de

las haciendas volantes ocupaban la primera escala de la pirámide,

-dominado todas las demás- y la última las comunidades indígenas. En

medio de ella se encontraban los profesionistas y pequeños comerciantes,

artesanos y uno que otro pequeño ranchero acomodado: los primeros ni

siquiera vivían en la región, lo hacían en las capitales de las ciudades

más importantes, el Distrito Federal, Oaxaca o Puebla, y se valían de

personeros para cuidar sus negocios; la clase media tratando de no

perder esa condición y los campesinos sufriendo la explotación de su

trabajo que se daba por el pago de un salario en las haciendas o

ranchos, la venta del producto de su trabajo a los comerciantes, la

renta de sus tierras y el agiotismo en las grandes tiendas comerciales.

Una sociedad de esta naturaleza no podía

tener más que un gobierno autoritario, reproduciendo a nivel regional

las prácticas políticas nacionales y del Estado, a través de los jefes

políticos y los presidentes municipales, que como regla general eran

personeros de aquellos. La democracia era una palabra que solo servía

para que grupos de personas de las clases acomodadas disputaran a sus

rivales de la misma clase social el derecho de gobernar, con el apoyo o

la oposición de uno que otro miembro de la clase media o baja, pero no

para que el pueblo pudiera gobernarse por el mismo como el significado

de la palabra podría inducir a suponer. Esta situación generaba serios

conflictos sociales que sus portadores bien se cuidaban de manifestar.

La lucha agraria durante el maderismo

El maderismo llegó tarde a la región. Su

presencia comenzó a notarse cuando ya en Ciudad Juárez, Chihuahua, los

representantes de Francisco I. Madero entraban en negociaciones para

poner fin a las rebeliones que se daban por diversas partes del país. La

lucha la iniciaron los hacendados, rancheros y comerciantes cuando se

dieron cuenta que el porfirismo iba a caer y si ellos no entraban a la

lucha, podían quedar desplazados por las fuerzas que se hicieran del

poder. Contaron con que algunos miembros de su clase mantenían

relaciones con los rebeldes: Enrique Añorve Díaz, por la mixteca

costeña, y Juan Andrew Almazán, por la Montaña, hacía tiempo que se

coordinaban en el estado de Puebla con Aquiles Serdán y cuando éste fue

asesinado por la policía de la dictadura, buscaron coordinarse

directamente con los maderistas hasta El Paso, Texas.

Los ricos querían participar en la

rebelión maderista pero no estaban dispuestos a ir a la guerra; por eso

convocaron a los campesinos para que fueran ellos quienes participaran.

No fue una buena decisión para ellos porque estos conservaban agravios

históricos en su contra, pues sus haciendas se habían formado

despojándolos a ellos de sus tierras, y donde no fue así explotaban sus

tierras a través de las “haciendas volantes”, el trabajo mal remunerado,

las compras anticipadas de sus cosechas o los onerosos préstamos -que

cuando no podían pagar les confiscaban sus propiedades-. Los campesinos

tenían conciencia de esta situación y aún así aceptaron participar en la

guerra a la que se les convocaba, no para defender a los terratenientes

sino para librar su propia guerra, precisamente contra ellos.

Rebelión en Costa Chica

Uno de los lugares donde más dramático y

sangriento resultó el enfrentamiento entre terratenientes y campesinos

fue en la mixteca costeña. El 17 de abril de 1911, un domingo de ramos,

los pueblos de la región tomaron la ciudad de Ometepec, y tan luego como

se hicieron de la plaza comenzó la lucha contra los ricos maderistas.

Enrique Añorve Díaz, en su papel de comandante de la rebelión, nombró

como prefecto al doctor Marcial Soto, presidente municipal porfirista;

es decir, que en lugar de destituir al funcionario porfirista y

someterlo, lo colocaba en un cargo superior. Tuvo que recular de esa

decisión porque los pueblos se opusieron y pidieron que el nombramiento

fuera democrático; finalmente así se hizo, resultando electo Liborio

Reina, el candidato de los pueblos rebeldes.

Lo primero que hizo la nueva autoridad

fue apoyar la integración de una “Junta Directiva” que procediera a

rescatar las escrituras de los terrenos comunales de los pueblos que se

encontraran en manos de los terratenientes. Como presidente de la Junta

se nombró a Clemente Martínez, un viejo luchador por las tierras del

pueblo de Igualapa. La noche de ese día, la Junta comenzó a cumplir su

encargo, acudiendo casa por casa de los terratenientes para exigir los

documentos. Nadie escapó de esta acción: lo mismo entregaron los títulos

Juan Noriega, acaudalado terrateniente regional, que Francisco Romano,

terrateniente español; otro tanto hicieron Daniel J. Reguera, Everardo

Rodríguez, Adolfo I. Reguera y Antonio Lanche, oficiales maderistas en

la revuelta; Andrés López Armora, ex-presidente municipal porfirista y

Nicolás Vásquez, el padre de Isaías Vásquez, el pagador del ejército

rebelde. Terminado el rescate de los títulos en Ometepec, los rebeldes

se desplazaron a las rancherías y pueblos de alrededor para continuar su

obra.

La noticia de que los campesinos de

Ometepec recogían los títulos de sus tierras usurpadas por los caciques

cruzó los límites estatales y llegó hasta los pueblos mixtecos de

Oaxaca, quienes siguieron su ejemplo, con el apoyo de aquellos. Buscando

poner orden entre los rebeldes y calmar los ánimos de la gente

acomodada, Enrique Añorve Díaz ordenó al capitán Manuel Centurión, un

ranchero mediano, que con su gente cruzara la frontera del estado y

organizara a las fuerzas maderistas de la costa oaxaqueña. El día 30 de

abril se puso en marcha, cruzó varios pueblos y el 2 de mayo entró a

Pinotepa Nacional sin encontrar resistencia armada. Allí recaudaron una

“considerable suma de dinero” para apoyar la causa revolucionaria,

incluyendo contribuciones de los indígenas que habitaban las comunidades

locales, a quienes el capitán maderista aseguró que, de acuerdo con el

Plan de San Luis Potosí, todas las tierras robadas por los ricos serían

regresadas a sus verdaderos propietarios.

De Pinotepa Nacional, Manuel Centurión

avanzó hasta Jamiltepec -donde había otra rebelión- y después regresó a

Ometepec a dar parte a su jefe de la situación en que se encontraba la

región. Antes de abandonar Pinotepa Nacional, los mixtecos le

presentaron diversas quejas contra los hacendados y los comerciantes de

ese lugar, a las que contestó prometiendo que todos los problemas serían

atendidos. Los mixtecos le creyeron pero como los días pasaban y no

regresaba, comenzaron a celebrar juntas secretas donde discutían las

medidas que debían tomar. Pedro Rodríguez, cacique y ranchero local, se

enteró de la entrevista de los mixtecos con Manuel Centurión, lo mismo

de que se estaban reuniendo para planear cómo recuperar sus tierras, y

sin tener facultad alguna mandó detener a Domingo Ortiz, quien figuraba

como portavoz de los indígenas, acusándolo de alterar la paz y de agitar

a los campesinos.

Los mixtecos acudieron a Ometepec a

informar a Enrique Añorve Díaz lo que sucedía, y este decidió enviar al

capitán Cristóbal Cortés con una compañía de soldados del pueblo de

Igualapa para calmar la situación. Con esa promesa, los mixtecos

regresaron a Pinotepa Nacional, pero al llegar se enteraron que Pedro

Rodríguez había dispuesto fusilar a Domingo Ortiz al día siguiente; en

esa nueva situación decidieron volver a Ometepec pero ya no fue

necesario porque en eso llegó Cristóbal Cortés. Era el día 18 de mayo,

un mes después de la toma de Ometepec. El capitán maderista se presentó

en el palacio municipal donde se entrevistó con Pedro Rodríguez, el

cacique; José Santiago Baños, jefe de la policía del lugar, y Jesús

Carmona, presidente municipal en funciones.

Cristóbal Cortés ordenó a Pedro

Rodríguez que liberara a Domingo Ortiz, a lo que el cacique respondió

que no lo haría y que no le importaba que trajera órdenes de Enrique

Añorve Díaz. Más calmado, Cristóbal Cortés le informó que traía órdenes

de nombrar nuevas autoridades, lo que sacó al cacique de sus casillas;

como ya no se podía dialogar, Cristóbal Cortés le sugirió que

reflexionara detenidamente la situación y que mientras tanto mandara

excarcelar a Domingo Ortiz. Dicho lo anterior dio la vuelta para

retirarse. No había terminado de hacerlo cuando José Santiago Baños se

acercó al cacique para decirle que el jefe maderista iba preparando su

revólver; al escucharlo, el cacique sacó su pistola y disparó por la

espalda a Cristóbal Cortés, quien cayó herido de muerte. Una bala se

desvió y también quitó la vida al líder de Igualapa.

Los mixtecos respondieron matando al

cacique, al jefe de la policía y al presidente municipal porque

intentaron defenderlo. Cuando Juan José Baños se enteró de la muerte de

su hermano reunió un grupo de hombres para vengarlo. Se fueron a

Pinotepa Nacional, donde mataron a un grupo de mixtecos que salieron a

intentar dialogar con ellos; después tomaron rumbo a Ometepec, donde

dieron su versión de los hechos a Enrique Añorve Díaz. Después de

escucharlos no solo les creyó, sino que también nombró a Juan José Baños

capitán primero de las fuerzas maderistas en Oaxaca, instruyéndolo para

restablecer el orden en Pinotepa Nacional. Con esa acción, los jefes

revolucionarios se volvían contra los pueblos que los apoyaban y los

enemigos de la revolución pasaban a dirigirla. Eso marcaría el destino

de la revolución y el de los pueblos, cada uno tomando su propio camino.

La restauración del reino mixteco

Enterados de los sucesos, los mixtecos

comprendieron que las promesas del jefe maderista de que sus tierras les

serían devueltas eran mentira, y que ellos ya no tendrían cabida ya

entre las fuerzas maderistas. Decidieron entonces caminar ellos solos,

haciéndolo de forma radical: acordaron reconstruir el reino mixteco.

Liberaron a Domingo Ortiz de la cárcel donde se encontraba, nombraron a

Próspero Melo, originario de Cacahuatepec, para que sustituyera a

Cristóbal Cortés, y después designaron a María Benita Mejía como reina

mixteca, poniendo a su servicio un Consejo de ancianos integrado por

“tata mandones”, cuya función principal era la discusión de todos los

asuntos y la toma de resoluciones. Domingo Ortiz fue designado cónsul,

primer ministro o jefe de las Fuerzas Imperiales de Su Majestad, quien a

su vez nombró autoridades que les profesaran fidelidad.

Como parte de sus actividades, Domingo

Ortiz envió embajadores a las comunidades indígenas de la región

invitándolas a reconocer a las nuevas autoridades mixtecas, ya fuera

uniéndose al reino o permaneciendo fuera de él pero declarándose

vasallos y pagando sus tributos; los embajadores regresaban contentos

por el apoyo que con entusiasmo brindaban las comunidades mixtecas al

nuevo reino. El éxito los hizo pensar en la unificación del reino

mixteco, desde Pinotepa, Don Luis y Huazolotitlán, en la costa, hasta

Yanhuitlán y Coixtlahuaca, en la mixteca alta. Era una idea atrevida que

solo Ocho Venado Garra de Jaguar había logrado a principios del siglo

XV.

También formó una Comisión que,

fuertemente escoltada, visitaba los domicilios de los caciques,

hacendados y rancheros para exigirles la entrega de los títulos de

propiedad para anular aquellos mediante los cuales se había despojado a

los mixtecos de sus tierras comunales; como la mayoría de ellos se

negaba a hacerlo, la escolta de la Comisión los amagaba y de esa manera

no les quedaba más remedio que acceder. Los títulos recogidos fueron

entregados al Consejo de Ancianos para que los resguardara, y estos los

envolvieron en la bandera nacional del municipio.

Mientras en Pinotepa Nacional y Ometepec

la lucha campesina contra los hacendados entraba en la definición del

campo de batalla y los contendientes, los efectos expansivos de ella se

veían en sus alrededores. El 29 de abril se levantó en armas en el

municipio de Cacahuatepec Eufracio Peña , y el 8 de mayo lo hacía Waldo

Ortiz Figueroa en Putla. Este fue un caso atípico porque, igual que en

Ometepec, los ricos intentaron una sublevación “pintoresca” para tener

margen de maniobra en el reacomodo de fuerzas que vendría después de

desplazar a los porfiristas, pero como no querían participar en ella,

pusieron a Waldo Ortiz Figueroa para que la encabezara, mientras

nombraban como autoridades municipales al señor Pedro González e Isidro

Montesinos. Lo que no sabían es que los tres eran magonistas y

terminaron dándole un cariz campesino a la lucha.

Ese día, los putlecos vieron desfilar a

los revolucionarios por las calles de la ciudad, encabezados por los

señores Leonardo Bracho y Pastor González Luna, vecinos del centro. Éste

último pronto terminaría rebelándose contra Francisco I. Madero y

levantando el Plan de Ayala. Los rebeldes visitaron varios pueblos,

donde les demandaron, a cambio de incorporarse a la lucha, que bajaran

los impuestos, que en los últimos años habían aumentado más del 100 por

ciento con respecto a años anteriores. Naturalmente, los rebeldes

aceptaron. También establecieron impuestos de guerra para mantener la

lucha, a lo que muchos ricos accedieron pensando en los beneficios que

obtendrían después. El 15 de mayo, Waldo Ortiz y su gente marcharon a

unirse con otros contingentes para tomar la capital del Estado.

Rebelión en la Montaña

En otros puntos de la región también

hubo rebeliones campesinas instigadas por los ricos o sus personeros,

que finalmente terminaron volviéndose contra ellos. Fue el caso de los

mixtecos de la Montaña de Guerrero, que desde principios de 1911 ya

andaban alborotados, por lo menos en los pueblos de Zitlaltepec,

Mixtecapa, Yucunduta, Ojo de Pescado, Huehuetepec, Silacayotitlán y

Chilixtlahuaca. El 16 de abril –un día antes que en Ometepec- los

rebeldes tomaron Xochihuehuetan, dirigidos por Juan Andrew Almazán y

Gabriel Tepepa, un viejo guerrillero del estado de Morelos;

inmediatamente que se hicieron de la plaza los rebeldes comenzaron a

saquear los comercios como forma de vengar añejos agravios. Juan Andrew

Almazán intentó detenerlos y como no lo lograra montó su caballo para

retirase, entonces algunos líderes le pidieron que regresara, a lo cual

accedió a condición de que cesaran los saqueos.

El día 20 de abril pusieron sitio a la

plaza de Huamuxtitlán donde la guarnición militar resistió por dos días y

noches seguidos. El 22, el capitán porfirista Emilio Guillemín llegó

desde Tlapa en auxilio a los sitiados, y Juan Andrew Almazán ordenó la

retirada. Para sorpresa de todos, los militares porfiristas no llegaron a

defender la plaza sino a rescatar a los comerciantes españoles, con

quienes marcharon hacia Tlapa, llevándose unos cien presidiarios para

que los ayudaran con las cosas. Los comerciantes y caciques que quedaron

pidieron a Juan Andrew Almazán que tomara la plaza. ¿Se habían vuelto

rebeldes de un día para otro? ¡No! Lo que querían era asegurar que los

rebeldes no saquearían sus bienes ni tomarían represalias contra ellos.

El 23, los maderistas ocuparon la plaza. No hubo saqueos pero la fuerza

de la resistencia campesina se mostró en toda su magnitud. Ahí estaban

los pueblos de Tlatlauqui, Acatepec, Alcozauca, Tlalixtaquilla,

Mezquititlán y Tecoyo, entre otros.

Con Huamuxtitlán en su poder, los

rebeldes cortaron la comunicación del centro del país con el resto del

Estado y estuvieron en posibilidad de marchar sobre Tlapa, el corazón de

la Montaña. El capitán Emilio Guillemín informaba que la plaza estaba

sitiada por los rebeldes, que el ataque era inminente y que los

habitantes de la ciudad simpatizaban con los alzados. El informante no

exageraba. Alrededor de Tlapa estaban los pueblos de Alcozauca,

Tlalixtaquilla, Mexquititlán Tecoyo, Tenango, Xochituhuetán,

Huamuxtitlán, Olinalá, Cualac, entre otros; todos querían ajustar

cuentas con los caciques y las autoridades porfiristas que por tantos

años los habían explotado. Después de una semana de combates, el día 7

de mayo la plaza cayó en poder de los maderistas y los militares

porfiristas huyeron hasta Juxtlahuaca, en territorio oaxaqueño. Los

rebeldes volvieron a saquear los comercios y quemaron los archivos

judiciales donde constaban las deudas y las incriminaciones contra

ellos.

Rebeliones en la mixteca baja

También en la mixteca baja de los

estados de Puebla y Oaxaca hubo rebeliones. El 3 de marzo de 1911, un

grupo de habitantes del municipio de Piaxtla, Puebla, se levantó en

armas, comandado por Jesús Chávez Carrera. Pocos días después, las

autoridades municipales se unieron a la causa maderista, igual que

grupos de rebeldes de otros municipios, entre ellos Ahuehuetitlán.

Después se juntaron con la gente de Tehuizingo, que ya andaban en armas

lideradas por un ranchero de nombre Magdaleno Herrera. Estos pequeños

grupos de rebeldes se vieron beneficiados por el apoyo que recibieron de

los rebeldes de Morelos.

El 11 de abril Emiliano Zapata, Gabriel

Tepepa y Juan Andrew Almazán se hicieron con la plaza de Chiautla, donde

recuperaron una buena dotación de rifles y parque, además, capturaron y

pusieron en prisión a Ángel Andonegui, jefe político de ese lugar. Al

enterarse del suceso, los habitantes del pueblo en masa se acercaron al

coronel Emiliano Zapata pidiendo se le castigara enérgicamente,

acusándolo de haber asesinado a muchos vecinos, sólo por sospechas de

ser maderistas. El político fue juzgado públicamente y condenado a

muerte, siendo fusilado en el paraje Cruz Verde.[1]

Después de la toma de Chiautla los

revolucionarios acordaron que Juan Andrew Almazán y Gabriel Tepepa

marcharan hacia Huamuxtitlán, en el estado de Guerrero, a preparar su

ocupación, por eso andaban juntos durante la toma de Xochihuehuetlán y

Huamuxtitlán. El 17 de abril Emiliano Zapata y su gente ocuparon la

ciudad de Izúcar de Matamoros. Entre la gente que participó en esa

acción se encontraba Jesús “El Tuerto” Morales y Francisco Mendoza,

originarios de la mixteca, que serían de los firmantes del Plan de

Ayala. Los rebeldes avanzaron rumbo al sur, se unieron a los rebeldes de

Tehuitzingo y el 18 de abril tomaron la plaza de Acatlán, sin combatir,

porque Miguel Gutiérrez, el jefe político del distrito, al enterarse de

la inminencia de esa acción militar huyó hacía Tehuacán protegido por

un grupo de rurales, una policía integrada por miembros de los pueblos

pero que actuaba bajo las órdenes de las autoridades porfiristas.

El 25 de abril todas las fuerzas

revolucionarias pasaron al estado de Oaxaca con el fin de ocupar la

ciudad de Huajuapan de León, pero cuando llegaron ya estaba en poder de

gente de los pueblos de Acatlán, San Pablo Anicano, Guadalupe Santa Ana,

Texcalapa, Petlalcingo, Chila de la Floresy de los poblados que iban

pasando.[2]

Los rebeldes abandonaron luego la ciudad pero no dejaron de acosarla

desde los pueblos vecinos. El 28 de abril el gobernador del estado pedía

al comandante de la octava zona militar con sede en la capital del

estado, que las fuerzas del decimosegundo regimiento destacado en el

distrito de Teposcolula, brindara auxilio a Huajuapan.[3]

En la noche del día 9 de mayo de 1911,

los maderistas de Tehuacán entraron a Santiago Chazumba para propagar la

rebelión, a lo que el pueblo dijo estar de acuerdo, preguntaron si las

autoridades del pueblo eran dignas de confiar y como les dijera que sí

levantaron un acta reconociéndolas y después se retiraron no sin antes

solicitar cooperación del pueblo para la revolución.[4]

Por esos mismos días otras fuerzas revolucionarias comandadas el

coronel Francisco J. Ruiz, originario del estado de Puebla, se

internaron a territorio oaxaqueño por Huajuapan, llegando a Tamazulapan

hacia el 22 de mayo. Ahí se les incorporan las fuerzas que comandaban

Antonio Feria Velasco y Francisco M. Ojeda, oriundos de Teposcolula, y

Juan Reyes Saavedra, originario de Tezoatlán; juntas se mantuvieron

operando en los distritos de Huajuapan, Teposcolula y Nochixtlán.[5]

La toma de Silacayoapan

La rebelión por este distrito de la

mixteca baja comenzó el 25 de marzo de 1911. Ese día un grupo de

maderistas oaxaqueños apoyado por fuerzas comandadas por Gabriel Solís y

Luis Curiel, dos personajes económicamente acomodados, originarios de

Alcozauca y Tlapa, en el estado de Guerrero; ocuparon los pueblos de

Santa Ana Rayón y Cieneguilla, ubicados como a dos kilómetros del estado

de Puebla y seis de Guerrero. Otro tanto hicieron los revolucionarios

de Puebla, entre los que se encontraba Magdaleno Herrera y Antonio

Michaca, quienes poco a poco se fueron acercando para ocupar esta

ciudad, cosa que finalmente hicieron el día 2 de mayo por la mañana.

Aunque era una ciudad tan importante como otras que se habían tomado,

entraron sin combatir porque, Lorenzo Barroso, el jefe político del

distrito, huyó después que el gobierno le negó apoyo para defender la

plaza.[6]

Los rebeldes anduvieron por los pueblos

difundiendo el Plan de San Luis y el día 13 de ese mes realizaron una

asamblea donde explicaron sus objetivos y después cambiaron a las

autoridades. Como presidente municipal nombraron al señor José Pastrana y

como juez de primera instancia con funciones de jefe político al señor

Tomás Ruiz. No eran gente originaria del pueblo y tampoco de los más

pudientes. Eso molestó a los caciques y comerciantes y cuando los

maderistas salieron del municipio con rumbo a la capital del estado un

grupo de ricos donde se encontraban Julián León, Eutiquio Ramírez, los

hermanos Daniel, Abraham y Ricardo Olea, Miguel y Rodolfo Perea, los

hermanos Rafael y Procopio León, Manuel Ávila, Nemecio Rodríguez,

Francisco y Manuel Vera, Juan Hernández y Amado Rosas, entre otros, se

amotinaron y de manera violenta exigieron al presidente que cambiara al

juez de primera instancia, pero no lograron su objetivo porque el

presidente nombrado se sostuvo.[7]

La repercusión de la rebelión entre los

mixtecos por esta parte de la región también tuvo efectos políticos. Los

pueblos de Coicoyán solicitaron a Gabriel Solís, comandante de las

tropas rebeldes, la formación de un distrito para que tuvieran donde

atender sus problemas porque pertenecían a Tlaxiaco y les quedaba

demasiado lejos; este accedió a sus peticiones cercenando también parte

del Distrito de Putla.[8]

Otro caso similar fue el de los pueblos de San Francisco Higos, San

Mateo Tunuchi, San Martín Sabinillo, que demandaron su separación del

distrito de Tlaxiaco y pasar a formar parte del de Silacayoapan, a lo

que también se accedió.[9] Los pueblos seguían aprovechando la ola maderista para ganar resolver sus problemas.

Pronunciamientos en la mixteca alta

El la mixteca alta el 16 de mayo de 1911

se pronunció por el maderismo el señor Elías Bolaños Ibáñez, un rico

hacendado y minero, además de colaborador del periódico La voz de Tlaxiaco.

Un día después también se pronunció Febronio Gómez “El Político”, un

rico comerciante y propietario de un palenque, que durante varios años

fue integrante del ayuntamiento de la ciudad de Tlaxiaco, quien en los

últimos años había sido desplazado del poder y con las revueltas

maderistas veía la posibilidad de volver a él. Más experimentado en

lides políticas que Elías Bolaños Ibáñez, Febronio Gómez levantó a los

pueblos de la región de la mixteca alta llevando cada uno a sus propios

jefes: Ignacio M. Ruiz, Mónico Martínez, Francisco Zafra y Mateo Cortés,

de Chalcatongo; Vicente Osorio, de Santiago Yosondúa; Carlos Oceguera,

de Itundujia; Rafael Pérez, de San Miguel El Grande; Urbano Carrada,

Andrés López, Ponciano López y Rubén Melgar, de Cabecera Nueva, Gonzalo

Pérez, de Nochixtlán; Venancio García, de Santa Lucía Monteverde y

Benjamín García, de Atatlauca, quien era el corneta de órdenes. En el

centro de Tlaxiaco se le unieron los habitantes del Barrio de San Pedro,

donde el despojo de tierras había sido más intenso y sus habitantes

sentían necesidad de recobrarlas y cobrar la afrenta. Entre los que

encabezaban a esta gente se encontraban los señores Aurelio Pacheco y

Juan Pacheco, Jesús Sánchez y Vicente Mora. El día que se

insurreccionaron, avanzaron a la ciudad haciendo disparos, pero tampoco

encontraron resistencia.[10]

Febronio Gómez hizo campaña por los

pueblos de la mixteca alta ofreciendo rebajar a doce centavos la

capitación, lo mismo que devolverles las tierras que los hacendados les

habían arrebatado. De la misma manera, a la gente que le pidió cambiarse

del distrito de Putla al de Tlaxiaco, les prometió que así sería,

aunque sin llegar a decretarlo, como lo hizo Gabriel Solís en

Silacayoapan.[11]

El día 25 de mayo, las fuerzas maderistas comandadas por Sebastián

Ortiz, Faustino Olivera y Baldomero L. de Guevara, tres magonistas de la

zona cuicateca, en una acción coordinada con las fuerzas de Francisco

J. Ruiz, ocuparon el distrito de Coixtlahuaca.[12]

Varios pueblos aledaños levantaron actas

de apoyo a los rebeldes pero aún así, cuando los maderistas salieron

del distrito el Jefe porfirista destituido, Arnulfo Bravo, se paseaba

por las calles de la cabecera municipal. Para someterlo, el señor

Alejandro M. Vásquez, el nuevo jefe político nombrado por los

maderistas, solicitó al gobierno estatal armas para organizar su propia

defensa. Esas armas después serían las que servirían a los zapatistas

cuando se rebelaron contra el maderismo.[13]

Caída de Porfirio Díaz y las rebeliones agrarias

Para el 17 de mayo de 1911, cuando los

representantes del dictador Porfirio Díaz y Francisco I. Madero firmaron

en El Paso, Texas un armisticio para llegar a un arreglo que pusiera

fin a la rebelión, esta ya había perdido su carácter de movimiento de

presión y los pueblos mixtecos comenzaban a pelear su propia guerra.

Esto lo sabía bien los hacendados, caciques, terratenientes y grandes

comerciantes que dejaron de combatir contra las fuerzas porfiristas y

enfocaron sus esfuerzos a someter a sus antiguos compañeros de armas.

Aprovecharon que eran tiempos de siembra y muchos campesinos dejaron las

armas para volver a los arados. La contrarrevolución fue más violenta

ahí donde la lucha de las comunidades había sido más radical.

La guerra campesina en la mixteca costeña

En Ometepec la contrarrevolución incluso

comenzó antes que el pacto entre maderistas y porfiristas. Comenzó el

28 de abril, cuando Liborio Reina, el presidente municipal que había

ayudado a los pueblos a recuperar los títulos de sus tierras, fue

emboscado por Odilón Morán, un soldado de las tropas de Enrique Añorve

Díaz, aunque logró salvar la vida. La agresión puso en alerta a los

campesinos que de inmediato prepararon el contragolpe. El 11 mayo

ajusticiaron a Jesús Medel, que había sido rescatado de la cárcel de

Huehuetán por un grupo armado de los terratenientes, el 16 fue ejecutado

Romualdo Rosario, partidario de los terratenientes, por haber

incriminado a Lorenzo Donaciano, de las fuerzas de Huehuetán y el 24

desde Igualapa se le ordenaba al comisario de San Pedro que suspendiera

el cobro de rentas la los labriegos de San Martín y San Isidro, hasta

que se resolviera a quien pertenecían.

Como parte de la nueva etapa de lucha

los mixtecos de Igualapa y Huehuetán planearon el asalto al palacio

municipal de Ometepec, con el fin de instalar su propio gobierno. No lo

hicieron porque Enrique Añorve Díaz, el comandante de las fuerzas

maderistas, intercedió ante el presidente municipal –que estaba de

acuerdo con ellos- y Filemón Nolasco el dirigente de los pueblos en

rebeldía, para que los aconsejaran que desistieran de esas intenciones. A

cambio de no hacerlo los rebeldes exigieron que los terratenientes

entregaran las últimas escrituras que tenían en su poder, lo cual fue

aceptada por sus antiguos compañeros de armas.

El día 25 de mayo, fecha fijada en los

Tratados de Ciudad Juárez para que Porfirio Díaz entregara el poder, en

Igualapa hubo fiesta para festejar sus éxitos tanto en Ometepec como en

Pinotepa Nacional en el rescate los títulos de sus tierras. Cuando la

fiesta estaba en su apogeo se armó una balacera en la cual perdieron la

vida Filemón y Pomposo Nolasco, así como Hermenegildo Marroquín, las dos

personas que antes de la rebelión habían participado en el bando de los

terratenientes y eran socios de la Sociedad Agrícolade Igualapa, la que

se había apropiado de terrenos que el pueblo reclamaba como suyos.

Eran, pues, junto con Everardo Rodríguez, gente de confianza del

comandante Enrique Añorve Díaz. Por todas estas circunstancias, la

balacera en la que perdieron la vida no fue un hecho fortuito sino un

plan para suprimir a los elementos adictos a la burguesía agraria de la

región.[14]

Viendo el rumbo que tomaba la situación

los terratenientes planearon un golpe que tenía que ser definitivo para

terminar con la revolución campesina. Convencieron a Enrique Añorve Díaz

que preparara una masacre entre los pueblos de Igualapa y Huehuetán.

Para hacerlo, mandó llamar a Ometepec a las autoridades de Igualapa para

que se presentaran a recibir los títulos de propiedad que habían

recogido a los terratenientes. A los habitantes de Igualapa les pareció

sospechosa la actitud del jefe maderista pero igual decidieron enviar a

19 “principales” a que acudieran a la cita. Cuando éstos se presentaron

fueron aprehendidos sin explicación alguna por las fuerzas maderistas y

divididos en dos grupos los sacaron afuera de la ciudad y les dieron

muerte. Uno de los principales logró sobrevivir y puso sobre aviso a sus

compañeros, quienes se declararon en franca rebeldía. Ellos no lo

sabían, pero estaban iniciando el movimiento zapatista en la región.

Para el 22 de junio de 1911, el gobierno

ya hablaba de que los habitantes de Huehuetán, andaban otra vez de

rebeldes, esta vez contra los maderistas, sus efímeros compañeros de

causa. Razones no les faltaban para hacerlo, pues todavía no recuperaban

todas las tierras por las que se fueron a la revolución en las filas

maderistas. En Pinotepa Nacional los maderistas también volvieron las

armas contra los campesinos que antes fueron sus compañeros de lucha. El

29 de mayo de 1911, once días después de haber sido instalado el reino

mixteco, Juan José Baños, el recién nombrado capitán primero de las

fuerzas maderistas, apareció por la ciudad para acabar con ellos, como

en realidad lo hizo.

Así terminó el intento de los mixtecos

de gobernarse por ellos mismos a principios del siglo XX. Pero no solo

eso, también se dieron cuenta que su causa y la del maderismo eran

asuntos bien distintos y hasta opuestos. Aquellos querían sacar del

poder a los porfiristas para ocuparlo ellos y defender de mejor manera

sus intereses, los pueblos en cambio querían recuperar las tierras que

los hacendados les habían despojado. Tal vez no lo sabían, pero en otros

lados del país muchos campesinos pobres como ellos querían lo mismo.

La gente bien del lugar se espantó

previendo que volvieran a repetirse los actos de abril y mayo pasado y

tampoco se quedaron quietos. Lo primero que hicieron fue dirigirse al

gobernador del estado de Oaxaca para que tomara medidas que los

protegieran; pero aunque quisiera hacerlo no tenía medios para hacerlo,

entonces decidió a su vez solicitar apoyo al general Enrique Añorve,

comandante del ejército maderista en la región, el mismo que había

ordenado la masacre en Pinotepa Nacional, en 29 de mayo. El general era

consciente de la necesidad de brindar el apoyo solicitado pero no se

arriesgó a realizar ninguna maniobra por su cuenta y riesgo, antes de

hacerlo solicitó instrucciones al Secretario de Guerra y Marina, sobre

todo por el acuerdo que habían tomado porfiristas y maderistas de que

estos últimos no avanzaran mas allá de las plazas que ocupaban al

firmarse los tratados de paz. Contra lo esperado, el Secretario

consultado contestó afirmativamente, alegando que “tratándose del orden

público, las garantías y el llamado por el gobierno debe ser atendido”.[15]

La guerra entre terratenientes y

campesinos por las tierras estaba cantada. Faltaba ver el rumbo que

seguiría. Y en el Plan de Ayala los campesinos tendrían la guía

ideológica que no les brindó el Plan de San Luis. En el distrito de

Putla también operaban campesinos descontentos con el destino final de

la revolución maderista, que a ellos en nada les benefició. El día 27 de

septiembre, en el distrito de Zacatepec, los indígenas Tacuates se

rebelaron lidereados por Fermín Rendón, originario de ese lugar. Como a

las dos de la tarde de ese día, sus fuerzas sostuvieron un combate con

las fuerzas de rurales de la región, a las cuales comandaba Pastor

González Luna, el maderista originario de Putla que se levantó en armas

junto con Waldo Ortiz y que al licenciarse las fuerzas rebeldes se

acomodó en la nueva fuerza policial del gobierno. El resultado del

combate fue favorable a las fuerzas del gobierno. Al final de la batalla

se contaron tres rebeldes muertos, incluido su comandante; un herido y

tres prisioneros; además les decomisaron cinco armas de fuego, cuatro

caballos, una mula y otros objetos más. De las fuerzas gubernamentales

se registró un muerto y dos heridos.[16]

La guerra campesina en la Mixteca Baja

La acción mas clara de rebelión contra

el maderismo se dio el 24 de septiembre de 1911, cuando Jesús “El

Tuerto” Morales y Magdaleno Herrera al frente de 200 elementos de tropa,

se levantaron en armas en Tehuitzingo, desconociendo al presidente

electo Francisco I. Madero, secundando la actitud asumida por Emiliano

Zapata en el estado de Morelos. De Tehuitzingo marcharon hacia

Chinantla, y lugares circunvecinos para difundir los motivos de su lucha

y extender su área de influencia.[17] Para

perseguirlos, Victoriano Huerta, que se encontraba al frente de la

campaña contra los zapatistas, ordenó al Brigadier Arnoldo Casso López

que explotara la zona.

El 3 de octubre de ese año el militar

comenzó una expedición por el distrito de Chietla incursionando en

Tlancualpican, Ixcamilpa y Chila dela Sal, donde andaba operando la

gente de Jesús “El Tuerto” Morales, quienes se replegaron para

Tehuitzingo. Ese mismo día salió de Chiautla con rumbo a Acatlán una

brigada de infantería al mando del mayor Felipe Álvarez compuesta por

una compañía al mando del capitán primero Conrado Benítez, las dos

compañías del segundo batallón de infantería al mando del mayor Eduardo

Ocaranza y los jinetes del décimo noveno cuerpo rural del comandante

Camerino Z. Mendoza. En el trayecto pasaron por Tehuitzingo donde

entablaron combate con las fuerzas zapatistas que tuvieron que abandonar

el lugar. Al día siguiente hubo otro combate en el centro de Acatlán,

con saldo también favorable para los federales. Frente a estos

resultados Jesús “El Tuerto” Morales y su ejército se dirigieron a

Tamazola, en el distrito de Silacayoapan, Oaxaca, de ahí pasaron a

Ihualtepec y llegaron a Santa Ana Rayón, en los límites con el estado de

Guerrero, hasta donde las tropas federales de Puebla ya no los

siguieron, dejando que lo hicieran las de Oaxaca.[18]

Ataque a la hacienda La Pradera

El día 17 de octubre de ese mismo año

las fuerzas zapatistas al mando de los generales Jesús “El Tuerto”

Morales y Magdaleno Herrera atacaron y tomaron la hacienda “La Pradera”

en el distrito de Huajuapan de León, una de las más importantes del

estado de Oaxaca por esa región. Enterado de la situación, el comandante

de la octava zona militar el estado de Oaxaca ordenó al mayor Eugenio

Escobar, que se encontraba en el municipio de Tamazola que marchara

sobre ellos. El día 18, a las seis de la mañana, el mayor y la gente a

su mando salieron a enfrentar a los zapatistas. Dos horas y media

después llegaron al pueblo de Guadalupe de Ramírez en donde se

encontraron con la vanguardia del ejército integrada por quince hombres y

comandada por los subtenientes Juan J. R. Stecker e Ignacio Ramírez,

quienes les informaron que al intentar acercarse a la hacienda fueron

recibidos con descargas cerradas de la avanzada de los zapatistas, que

calculaban en cincuenta hombres.

Con esa información y otra más de la

situación el mayor Eugenio Escobar preparó el asalto a la hacienda para

desalojar a los zapatistas. Primero desplegó a sus fuerzas por las

principales alturas del terreno obligando a la avanzada zapatista a

replegarse al centro de la hacienda, junto con sus compañeros.

Conseguido lo anterior ordenó un descanso de la tropa, pues tanto ellos

como sus caballos se encontraban bastante cansados por el traslado desde

Tamazola y el desplazamiento por el terreno. Para eso se ordenó a los

efectivos militares emprender el descenso y concentrarse en otro lugar

elevado del terreno, distante del centro de la haciendo como a kilómetro

y medio, desde donde se organizó el ataque final.

Ante lo inminente del asedio militar los

zapatistas concentrados en la hacienda organizaron la defensa. Después

de colocar a la gente en los lugares que consideraron estratégicos, los

comandantes decidieron tomar la iniciativa y dieron la orden de ataque.

De acuerdo con la versión que después difundieron los militares “los

cabecillas al mando del cabecilla Jesús Morales, rompió un fuego rápido

haciendo funcionar su artillería, cuyos proyectiles no llegaban hasta

nosotros; se hizo el avance en tiradores y a 500 metros del punto

objetivo, que serian las 10 de la mañana, se rompió el fuego lento

avanzando con toda precaución, pues los de la hacienda estaban

parapetados, hasta quedar a 300 metros a cuya distancia “empesaban a

alcanzar” (sic) los proyectiles; en vista de esto ordené pecho

tierra, fuego por salvas y avance por tramos hasta llegar a cien metros

en que se dio el toque de ataque dándose el asalto, el cual por su

empuje no pudieron resistir los bandidos que en número de más de 300

huyeron en desbandada a los montes cercanos como a la una de la tarde”.[19]

Los militares recuperaron la hacienda.

Pero los zapatistas no se dieron por vencidos. En los pueblos vecinos se

reorganizaron y antes de las dos de la tarde contraatacaron apoyados

por los habitantes de Tacache de Mina, al mando de Jesús Montaño, que

entre todos sumaban alrededor de setecientos rebeldes. El mayor Eugenio

Escobar ordenó que 20 hombres se parapetaran en la torre de la hacienda y

desde ahí protegieran a la infantería que avanzó para detener a los

atacantes. Después de dos horas de combate y sin que los zapatistas

vieran posibilidad de lograr su objetivo se volvieron a dispersar. Los

militares los persiguieron hasta Tacache de Mina, donde los zapatistas

se dispersaron; ahí cesó la persecución, pues los federales sabían que

fuera de la hacienda y sin conocer el terreno podían ser presa fácil de

sus enemigos.

No se supo cuantos zapatistas murieron

en la refriega. Los militares recogieron cuatro cadáveres pero la

mayoría fueron retirados por sus compañeros, quienes los atravesaron en

sus monturas para llevárselos de ese lugar y darles una sepultura digna;

igual se llevaron a los heridos para curarlos. También perdieron su

artillería, “compuesta por un tubo con sunchos y una pequeña pieza con

cascabel, teniendo en la extremidad una barreta y montada en un tripeé

el cual se llevaron; una carabina rémington lisa; una escopeta de dos

cañones, una pistola, una granada de mano; treinta y tres caballos, diez

de ellos ensillados y tres acémilas”.[20]

Por su parte los militares tuvieron un soldado herido, dos soldados y

tres caballos dispersos y un caballo de oficial herido e inutilizado y

consumieron 2 mil 400 cartuchos.

Salida

Todas estas luchas de los pueblos

mixtecos contra los hacendados, rancheros, caciques, grandes

comerciantes y usureros regionales, explican su participación en el acto

donde se firmó el Plan de Ayala, el documento que dio dirección a su

lucha y al paso de los años se convirtió en símbolo de congruencia y

dignidad. Cierto, no estaban todos los que andaban levantados en armas y

los que participaban posiblemente no eran los mas representativos;

participaban los que ya habían entrado en relación con los campesinos de

Morelos, Guerrero y Puebla, entre quienes se fue gestando la idea de

tener un Plan que expresara las razones de su lucha; faltaban los que

aun no entraban en contacto con ellos. Pero lo importante era que

estaban y que los ausentes no tardarían en unirse.

Después de la firma del Plan de Ayala

para los mixtecos el maderismo fue cosa del pasado. Por diversos lugares

brotaron grupos rebeldes con diversas demandas, lo que enriquecía el

contenido del zapatismo. En muchos lugares, como Ometepec y Pinotepa

Nacional, en la mixteca costeña; Huajuapan, Silacayoapan en la baja;

Nochixtlán y Tlaxiaco, en la Alta el centro de las demandas siguió

siendo la reivindicación de la tierra, pero hubo otros que por diversas

razones no perdieron su patrimonio que enfocaron sus reivindicaciones

por otros lados igualmente importantes: la lucha contra los cacicazgos,

contra los grandes comerciantes, arrendatarios de tierras y por cambiar

la situación de explotación en que vivieron fue parte de ellas.

Lo más importante es que se apropiaron

del Plan de Ayala y lo hicieron suyo. Cualquiera que fueran sus

demandas, las justificaban en el Plan de Ayala, lo mismo si hacían

propaganda que si se trataba de entrar en combate. Cuando entraban a

pueblos que simpatizaban con su causa, reunían a la gente y le

explicaban pacientemente el contenido del Plan de Ayala, los invitaban a

sumarse a la lucha y nombraban autoridades afines políticamente a

ellos. De todo eso levantaban actas que después guardaban en sus

archivos o enviaban al cuartel general. Así pelearon durante varios

años, hasta que la revolución tomó otros rumbos y muchos de ellos

decidieron el propio. Pero eso ya es otra historia.

Francisco López Bárcenas

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Saludos